5月29日下午,在2023年中关村论坛的一场平行论坛上,“脑机接口创新发展”成为各界专家热议的焦点。会上,清华大学长聘教授高小榕回顾了脑机接口50年的发展历程并畅想未来。

在高小榕看来,脑机接口不是传统技术的延伸,而是一项被全新定义的硬核科技。过去半个世纪,脑机接口从科幻到产业落地,实现了从0到1,再从1生2的突破。

高小榕认为,随着AI的飞速发展,人机交互越来越重要。未来脑机接口将成为人们跟AI打交道不可或缺的通信技术。而在此之前,人该怎么与机器交流,人类智慧应当如何与人工智能交互结合,仍是脑机接口要解决的核心问题。

# 脑机接口概念的提出,距今正好50年

高小榕从事脑机接口研究25年了,他是国内较早研究这一前沿领域的学者之一。论坛上,高小榕发表了题为《脑机接口50年》的演讲。据他介绍,脑机接口的“第一块屏图”是脑信号采集——1924年脑电图之父汉斯·伯杰(Hans Berger)首次记录到人类脑部的能量活动(命名为脑电波),并构思从中解码出语言。

脑机接口的“第二块拼图”是计算机科学及信号分析。1946年2月,美国诞生了世界上第一台通用计算机。之后数十年,计算机科学的不断进步,为数字信号处理与人工智能的发展提供了基础。

脑机接口“第三块拼图”与神经科学有关。高小榕提到一项研究,1969年德国的一位教授最早实现了脑机接口的实践,当时他利用操作性条件反射原理,验证了灵长类动物运动皮质中单个神经元的活动,能对控制模拟仪表指针产生条件反射。

可以看到,脑机接口涉及多个不同学科,在它们的相互影响与进步下,历史巨轮来到1973年——脑机接口(Brain computer interface,BCI)的概念诞生了,正式进入学术领域。

1973年,美国加州大学洛杉矶分校的计算机科学家雅克·维达尔(Jacques Vidal)提出了脑机接口的概念与设想。他在研究指出中,通过放置在头皮上的电极可以记录到人大脑发出的实时信号,这些脑电信号或可用于控制人工设备等。

高小榕说,“从汉斯·伯杰发现脑电波距今约100年。之前50年人们把脑机接口视为科幻;直到1973年雅克·维达尔提出了脑机接口的概念,才真正进入了科学论证的阶段。”

# 科幻照进现实,脑机接口技术让瘫痪者能动起来

经过50年的发展,脑机接口的概念范畴不断延伸,比如有与反馈/调控相结合的脑机交互,与人工智能结合的脑机智能。与之相关的技术,脑电电极技术、脑电信号采集设备、解码算法等,也在不断发展,这让脑机接口逐步从科幻走向现实。

2014年在巴西举办的世界杯足球赛上,一位瘫痪的青年人在脑机接口技术的帮助下,成功开球。在国内也有这样的案例——2019年4月渐冻症患者王甲参加央视的一档节目,现场用“意念”控制机器,打出诗句“希望,而且为之奋斗,把这一切放在你的肩上”。这套脑机接口系统,正是出自高小榕的研究团队。

目前脑机接口的应用还处在临床试验阶段。2021年4月,浙江大学医学院附属第二医院对外公布,为一名四肢瘫痪多年的72岁老人完成了中国首例人体大脑“智能脑机手术”,使之通过意念可做一些简单的“动作”,比如喝可乐、吃油条等。据央广网报道,这标志着我国脑机接口技术在应用层面以及难治性癫痫诊治领域取得突破。

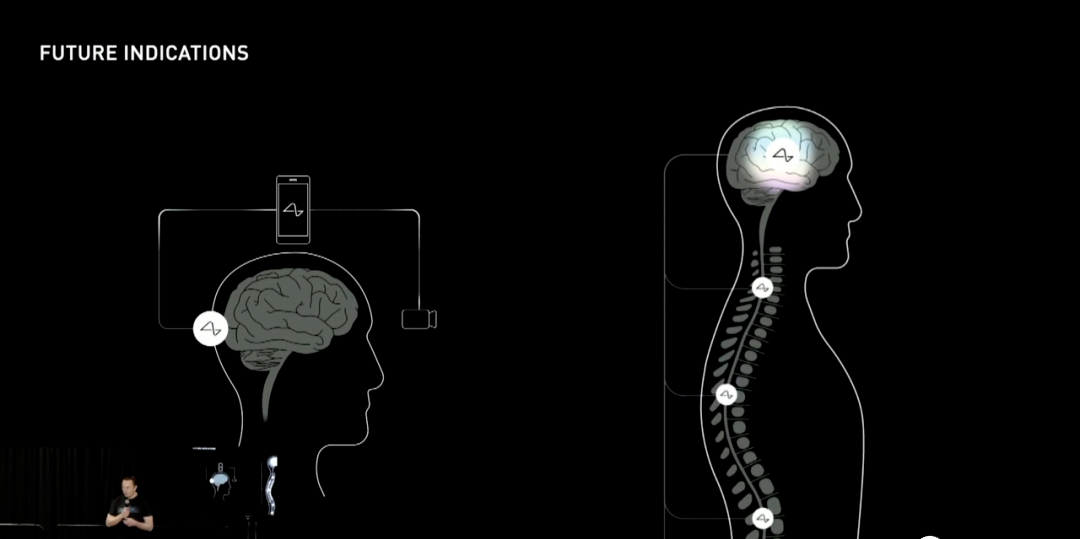

值得一提的是,5月24日瑞士洛桑联邦理工学院公布的一项“脑脊接口”研究显示,通过在大脑与脊髓之间建立神经联系,可以帮助瘫痪者重新行走。约隔了一天,产业界传来令人关注的消息。5月25日,埃隆·马斯克的神经科技初创公司Neuralink(神经连接)宣布,其首次人体临床试验已获得美国食品和药物管理局(FDA)批准。

“这代表着脑机接口进入一个全新的时代。”在接受南都记者采访时,高小榕提到,如果这项试验成功,以后可以实现高通量的数字计算。此前FDA拒绝给Neuralink的人体临床试验开绿灯,或许是考虑到在动物实验阶段存在伦理等方面的缺陷。目前尚不知道此次试验的相关技术细节,但这确实意味着高速的脑接口进入了临床试验。

当天论坛上,高小榕不止一次提到“脑机接口是硬核科技”。他说“过去50年,脑机接口从科幻到产业落地实现了从0到1,再从1生2的突破,未来50年脑机接口会走向2生3、3生万物的阶段。”

# 侵入式脑机接口难度,好比在豆腐上立一根针

记者:目前关于脑机接口的研究,大概是什么样的?

高小榕:中国脑机接口的起步跟国际上是平行的。脑机接口大致可分为非侵入式脑机接口(无创)和侵入式脑机接口(有创)两大类。中国和一些欧洲国家多研究无创脑机接口,美国则以介入式脑机接口居多。

这两种方案可以看作珠峰的南坡和北坡,是不同的路径和技术方案。但不管怎样,最终都会汇集整合形成一个全新的方案,我认为这未来50年肯定能实现。

记者:这两种脑机接口分类,有何不同?

高小榕:我打个比方,做手机通讯有两种方法:一种是把通讯的铁塔都搭在地面上;另一种类似于星链,在天上发射一系列卫星,使之能实现跟人的通讯。

理论上,有创式脑机接口比无创的通讯速率要快一些,但是有创的方法能搁置的地方小,且技术门槛非常高。高到什么程度?我再打一个比方,要在柔软的大脑植入世界上最硬的东西,二者还要一起工作——这就如同你要在豆腐上立一根针,这根针要能接触上豆腐且不能伤害它,其难度可想而知。

相比之下,无创式脑机接口的门槛低一些。这相当于在大脑周围,通过设备接收天上发射的卫星信号;虽然接收的面积大,但单纯从通讯速率来看,只要匹配得好,无创不比有创的通讯速率差。

而且,当你不想使用脑机接口了,随时可以把电极帽摘了。但在大脑植入芯片后,如果你反悔想找马斯克帮忙取下来,对方可能已经去火星了。其实不管哪种技术方案,最关键的还是要跟实际需求匹配。

记者:目前脑机接口的主要应用在哪些领域?距离商业化需要多久?

高小榕:现在脑机接口还是以临床推动为主,AI的驱动力较弱。因为从脑机接口的性能看,我们做得最好的,也只能达到手机触屏输入的一半。这时候还很难推广应用,只能先用于医疗领域。

但是,脑机接口有一个摩尔定律,每10年的速度翻4倍。未来十年,脑机接口的输入速度可能会超过手机触屏输入,那时你打字就可使用这项技术了。

另一个原因是,在实际应用中所用设备开发成本高,还未具备大范围应用的条件。因此,脑机接口技术目前仍处于临床试验阶段。

随着技术的发展,我认为未来最早的应用场景可能是以医疗和助老为核心的。到时候,脑机接口可以帮助像霍金这样的渐冻症患者便于行动。还有当老人渐渐丧失行动能力后,我们也可以通过机器人来帮他做事。

第二个场景可能是教育——比如孩子上课疲劳了,怎么让他保持精神、提高学习效率,脑机接口或许能发挥作用。

但是,未来人怎么跟机器人交流,人机如何协同等等,仍是需要解决的核心问题。

# 找不到新的交流方式,可能AI就不带我们玩了

记者:在你看来,脑机接口技术的重要性体现在哪里?

高小榕:我认为脑机接口是未来不可或缺的一项核心技术。大机器时代,我们跟机器交流需要有个方向盘,后来跟计算机交流,则要有一个鼠标和键盘。随着AI的进步,这些交流设备都不足以满足需求,此时就需要一个新的交流技术。

因为我们面对的是一个毫无疑问会超越人类的智能体。比如人跟AI讲《红楼梦》一讲好几个月,但对方唰地一下一秒钟就看完了。显而易见,AI对话的速度肯定比人类要快很多,如果我们只用语音交流、用鼠标键盘打字,计算机或AI可能就不带我们玩了。

所以,我们需要获得一种新的交流方式,让计算机或者AI能够知道我们人在讲什么,而脑机接口是比较适合的,它是我们跟计算机打交道不可或缺的通讯手段。

而且,未来我们要实现对AI的完全可控,也必须依赖于脑机接口技术。比如类似ChatGPT这样的大模型会不会“咬”人?如果我们能用脑机接口连上,一旦意识到机器的风险就把它关掉,让其瘫痪,或许会更加安全。

记者:你参加的这场“脑机接口创新发展”平行论坛上,发布了《脑机接口伦理原则和治理建议书》。其中提出,脑机接口研发要遵守“尊重、不伤害、有利、公正”等生命伦理学四大原则。如何看待这份建议书的发布,有何意义?

高小榕:任何技术都有好的一面,也有危险的一面。我一直认为脑机接口是个硬核科技,它不是别的传统技术的延伸。如果是的话,我们只需要在延伸过程中进行规范;但脑机接口是一个全新的技术,它未来能够带来什么,不得而知。

而且,现在人们是在清醒的时间里使用方向盘、鼠标和键盘等设备。未来我们的大脑里植入了一样东西,在不清醒、不知情的情况下,机器还在工作该怎么办?如何进行规范,可能是一件比较麻烦的事情。

此外,脑机接口是一项面向未来的技术,它的使用有可能会带来公平性的丧失——有机会获取脑接口的人将比其他人具备更强和更好的机器控制能力,这样的话将拉开人与人之间的距离。

基于这些潜在的风险,我们有必要在脑机接口的研发中明确相关的规则,及早作出规范。